- 最終更新:

強制退去・立ち退き強制執行の方法と流れ!条件や期間も弁護士が解説

困った入居者がいて立ち退かせたいが、円滑に進みそうもないなどのお困りのことと思います。

強制退去させることも見据えながら、交渉で出ていってもらいたいものです。

本記事では、なにかとトラブルをおこす入居者を強制退去させるためにはどうするのか、特に強制退去させる手続きや注意点を解説します。

【この記事でわかること】

- 強制退去させられる3つのケース

- 重大な契約違反をしたケース

- 老朽化など正当事由があるケース

- 法定再開発など立ち退きが必須のケース

- 入居者を強制退去させる具体的な11の手順

- 強制退去までにかかる期間は100日

- 強制退去にかかる費用はいくらで負担するのは誰か

- スムーズに退去させるコツは3つ

- 証拠を準備する

- 交渉を上手く利用する

- 早めに弁護士に相談する

- 強制執行を行う際の注意点

- 弁護士へ依頼するメリットはスムーズな進行と得られるはずの賃料の獲得

- 厄介な入居者だと思ったら弁護士へ依頼するタイミング

なお、交渉から裁判までの流れついて知りたい方は、「立ち退き通知〜裁判までの流れ・進め方と期間!裁判費用も併せて解説」をご覧ください。

目次

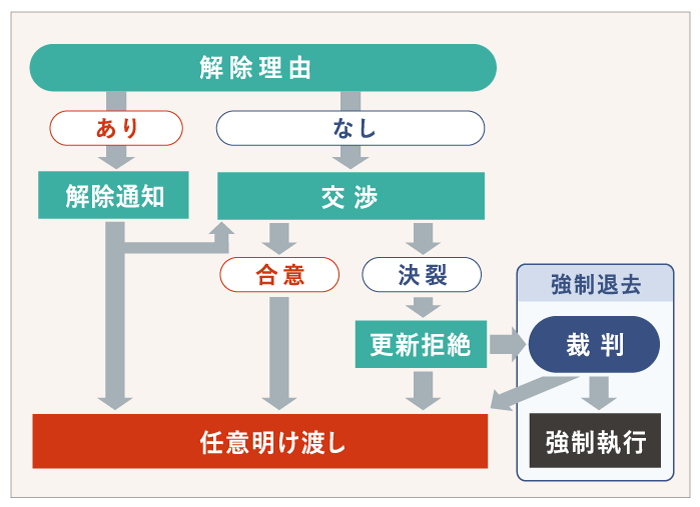

1.「強制退去」および「立ち退きの強制執行」とは

入居者がどうしても立ち退いてくれない場合に、裁判所の力を借りて強制退去させることを「強制退去」または「立ち退きの強制執行」といいます。

「強制退去」と「立ち退きの強制執行」はどちらも同じ意味と考えてよいでしょう。

立ち退きは、基本的に大家と入居者の交渉で解決するケースが大半です。

ですが、入居者が断固として「立ち退かない」スタンスをとるケースにおいて、大家としては裁判にせざるを得ません。

あえていうなら上図のように、法的手続きに打って出るところからが広い意味で「強制退去」。

その裁判で立ち退きを認めるという判決が出たにもかかわらず、入居者が居座る場合に、判決を実現する手段として「強制執行」と考えるとイメージしやすいでしょうか。

2.入居者を強制退去させられる3つのケース

入居者を強制退去させることが出来る3つのケースを解説します。

- 入居者が重大な契約違反をしたケース

- 老朽化など正当事由があるケース

- 法定再開発などで立ち退きが必要なケース

多いのは1つ目の「入居者が重大な契約違反をしたケース」ではないでしょうか。

ですが強制退去が認められるかどうかは、違反の程度によるところですので、必ずチェックしてください。

1)入居者が重大な契約違反をしたケース

入居者の契約違反によって、賃貸借契約を解除できるケースです。

契約違反があったとしても、軽微であれば賃貸借契約を解除することができません。

なぜなら、賃貸借契約は継続的な契約であって、契約に違反しただけでなく、契約違反によって信頼関係が破壊されることが必要だからです。(信頼関係破壊の法理)

例えば、家賃を1ヶ月滞納すれば契約に違反したことになりますが、契約解除をすることができきません。

連続して3ヶ月間の家賃を滞納すれば、信頼関係が破壊される程度の重大な契約違反があるとして解除することができます。

どのような契約違反が信頼関係が破壊される程度の重大な契約違反であるのか以下に例示します。

①3ヶ月以上の家賃滞納

重大な契約違反として1番多いケースです。

目安として3ヶ月以上の継続滞納、かつ数度の催告後も支払われない場合に強制退去させることができます。

詳しくは、「家賃滞納者を立ち退きさせる4つの手順とは?内容証明〜強制執行まで」をご覧ください。

②他の入居者や近隣住民への著しい迷惑行為

他の入居者や近隣の住民に著しい迷惑をかける行為が何度か注意を受けたにもかかわらず改善されない場合です。

例えば次のような行為です。

- 騒音

- 詳しくは、「賃貸の騒音トラブルで強制退去させる6つの手順!条件と警告文も紹介」をご覧ください。

- ゴミ屋敷化・これに伴う悪臭

- 隣人への執拗なクレームなど

- 覗き

これらの迷惑行為も、何度か注意を受けたにもかかわらず改善しない場合に、著しい迷惑行為にあたります。

③その他重大な契約違反

その他賃貸借契約に反するものです。

契約内容によりますが、一般的には以下の行為が禁止されています。

- 無断での増改築

- 無断での転貸

- ペット禁止物件でのペット飼育

特に無断での増改築・転貸は、重大な契約違反に当たり、契約を解除することができます。

ペット飼育に関しては、ペットの大きさ、種類などによって異なり、どんなペットでも飼育しただけで重大な契約違反に当たるわけではありません。

2)老朽化など正当事由があるケース

賃貸借契約を終了する正当事由がある場合も強制退去させられることができます。

正当事由とは、立ち退きが必要と思われるもっともな理由のことです。

例えば老朽化により建て替えが必要なケースです。木造だと築40年を超えてくると安全性の観点から建て替えの必要性が高まります。

建物が倒壊する可能性があり、住んでいる人の生命の危険が迫っている場合は、建て替えるために大家がその不動産を使用する理由があり、これが正当事由と言えます。

とはいえ、40年を超えたからといって直ちに建て替えが必要というわけではありません。

正当事由があるかどうかの判断は容易ではなく、裁判によって正当事由があるかの判断がされることになります。

3)法定再開発などで立ち退きが必要なケース

都市計画法などによる再開発など法律で定められた手続きでなされる場合は、立ち退かなくてはなりません。

例えば、紛争となって報道等されることがあるのが、道路の拡張に伴う土地の収用です。

保証が他の開発と比較して低くなりがちなので、地権者が納得して出て行ってくれないことが多いです。

ですが、最終的には土地は強制的に買い取りされることになり、強制退去させることが可能です。

3.入居者を強制退去させる具体的な11の手順

前提として、立ち退きは交渉で実現させる方が望ましく、実際のところも交渉で立ち退きが実現しているケースが大半です。

なぜなら、裁判が絡む「強制退去・強制執行」となると費用も時間もかさみ、双方にとってデメリットが大きいからです。

裁判の前段階の、立ち退き通知〜交渉の手順は以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

関連記事:「立ち退き通知〜裁判までの流れ・進め方と期間!裁判費用も併せて解説」

この項目では、裁判手続きに持ち込む直前(=強制退去に踏み切るタイミング)からの手順を解説します。

1)内容証明郵便の送付

交渉による解決ができなかった場合に、賃貸借契約を終了し、いつまでに立ち退いて欲しい旨の内容証明を送付します。

内容証明郵便とは、日本郵便が「いつ誰が誰に、どのような内容の文書を送ったか」を証明する郵便サービスです。

これが裁判などの法的手続きで示す証拠になるため、法的手続きの第一歩といった位置付けです。

2)契約解除

予告した日をもって、賃貸借契約が解除となります。

ですが、貸主としては、解除を主張しているということであって、有効に解除ができているかどうかまでは確定していません。

解除の有効性を訴訟で争うことになります。

例えば、重大な違反があるとして解除を主張して裁判を起こし、裁判所がその違反が重大であるかを判断するということです。

3)裁判所に訴状を提出する

裁判を起こすには裁判所に訴状等を提出します。

裁判所は全国各地にありますが、どの裁判所に提出するかというと、その不動産を管轄する裁判所に提出します。

詳しくは、裁判所の管轄区域表をご確認ください。

提出する訴状は、裁判所のホームページに書式と記載例がアップされています。

なお、場合によっては占有移転禁止の仮処分をしておかなければなりません。

貸した人と違う人が住んでいる、貸した人だけでなく別の人も住んでいる気配がするなどの場合です。

4)第一回期日

訴状に不備がなければ、裁判所から第一回期日をいつにするかの連絡が来ます。

原則として、第一回期日には、原告である貸主は出席する必要があります。

被告である借主は、擬制陳述という方法で答弁書を主張することができるため、欠席することができます。

相手が答弁書などのなんらの連絡もなく欠席した場合は、その日をもって審理を終了して判決を出してもらえる場合があります。

例えば、賃料を3ヶ月以上遅延している場合、荷物を置いて夜逃げした場合など、相手はなんの反論もなく出てこない場合があり、審理を終了することが多いです。

5)第二回以降の期日

原告が主張する解除が有効であるか否かを相手の反論を踏まえて審理します。

期日は、1ヶ月~1ヶ月半に一回行います。

両者が主張立証しつくまで、期日を繰り返し開くことになります。

つまり、1ケ月間あまり何も進まないということになり、訴訟をすると時間がかかりすぎるというのはこのためです。

相手がゆっくりしていたら裁判の進行もゆっくりになります。

ゆっくりしている人を待つんですがという意見も多いと思いますが、日本の裁判所は待ちます。

6)証人尋問

当事者及び関係者の証人尋問を行います。

すべての証拠が書面ということはあまりありません。

経験、体験などに基づく証拠は、当事者に直接聞いて確認するという手続きです。

7)和解

当事者双方の主張立証が尽くされたところで、裁判所から「私はこう思うから、互いに譲歩して和解しませんか」という意見があります。

証人尋問後でなくても、適宜裁判所の判断で和解する機会があるでしょう。

和解がある趣旨は、判決という裁判所の独断による強制的な解決よりも、和解の方が当事者間の納得が生まれるため、紛争の終局的な解決がはかれます。

また、滞納家賃、敷金の返金などその他関連事案も含めて一体的な解決が可能です。

8)判決言い渡し

当事者が主張立証を尽くし、裁判所の疑問にも答えられたところで、判決が言い渡されます。

判決の言い渡しの公開の法廷で裁判官が主文を読み上げます。

ここで「立ち退きを認める」という判決が出れば、晴れて法的な正当性をもって強制退去させられることになります。

この期日に出席しても構わないですが、一般的に、当事者は出席しません。

9)判決の確定

両当事者とも判決に不服を申し立ていることができます。

不服を申し立てができる期間は、判決の送付を受けた翌日から2週間です。

この期間中に不服を申し立てなかった場合は判決が確定します。

不服を申し立てる場合は、この期間中に、裁判所に控訴状を提出します。

10)強制執行の申し立て

確定した判決書などを添付して強制執行申立書等を提出します。

提出先は、不動産を管轄する地方裁判所の執行官です。

建物明け渡しの強制執行については、執行前に執行官と入念な打ち合わせが必要です。

なぜなら、借主の抵抗が予想される場合であれば、警察に同行してもらうなどの対応が必要です。

また、家にあるすべての荷物を搬出し・保管しなければなりませんから、どれくらいの量の荷物があるのかなどを事前に確認して、運送業者を手配しなければならないからです。

明け渡しの催告をする日も確認します。

明け渡しの催告とは、強制執行といえど突然出て行ってくれと押し掛けるのではなく、事前に「1ケ月あげるから先に出て行って欲しい」と連絡することです。

この催告を受けて自分から出て行く方もおられます。

11)強制執行の断行日

催告を受けても出ていかなければ、この断行日をもっていよいよ立ち退きの強制執行をします

執行官が借主を排除して、あなたに引き渡してくれます。

荷物をすべて搬出して保管します。

なぜなら、荷物はすべて賃借人のものですから、勝手に処分するわけにもいかず、一定期間をかけて返却を試みます。

ここで一安心となるのですが、この日に必ず鍵を交換してください。

追い出した入居者が入ってくるという可能性があるからです。

次の入居者が入ってから、そんなことが起きれば大問題になってしまいます。

4.立ち退きの強制執行までにかかる期間

訴状を提出してから確定判決が得られるまで、最短で60日程度です。

訴状の不備がなく初回の期日が決まり、相手がなんの反論もせず出廷しないなどの場合に速やかな判決を得られます。

強制執行申立てから断行まで、最短で40日程度です。

トータルとして、最速で3ヶ月と少しで強制執行が可能ということになります。

5.強制退去にかかる費用と負担者

強制退去にかかる諸費用の内訳と目安金額を表で示します。

| 費用 | 金額目安 | 負担者 |

|---|---|---|

| 訴訟の印紙代 | 50,000円※1,000万円の場合 固定資産税評価額の1/2を基準 |

貸主(原告)※1) |

| 訴訟のその他実費 | 1万円程度 | 貸主(原告)※1) |

| 弁護士費用 | 30万円~※事案による | 貸主 |

| 強制執行申し立て | 7万円程度 | 貸主(債権者)※1) |

| 鍵交換費用 | 2万円~3万円程度 | 貸主 |

| 荷物撤去・保管費用 | 30万円~ | 貸主(債権者)※1) |

1)強制退去にかかる費用は原則入居者に請求できる

強制退去にかかった費用は、原則として敗訴当事者、債務者である入居者の負担となります。

訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする(民事訴訟法61条)、強制執行の費用で必要なものは、債務者の負担とする(民事執行法42条1項)と定められています。

ですが、実際のところ、費用を回収することは困難な場合が多いです。

また、弁護士費用は、依頼した人が負担することになります。

2)入居者に負担させられないケース

強制退去の手続き中に和解をしたような場合は、訴訟費用は各自の負担とするという内容になることが多く、結果的に貸主が負担することになります。

法律上、入居者の負担とすることができる場合であっても、実際のところ、入居者からの回収が困難であることが多いです。

例えば、家賃を滞納するような入居者は、強制退去の費用どころか、滞納家賃の改修でさえ困難となります。

仮に財産や収入がないわけではないとしても、相手がすんなり払ってくれないのが普通です。

そうだとすると、回収するためにまた費用がかかってしまい、堂々巡りとなるだけです。

結果的に費用を回収することができません。

6.入居者をスムーズに退去させる3つのコツ

強制退去ができるとしても費用と時間がかかるため、入居者が自ら出ていくように持っていくのがベストです。

1)証拠収集などの準備をきちんとする

法的な根拠を確認をして、その主張立証に必要となる証拠を事前に集めておきましょう。

- 契約内容の確認:賃貸借契約書に記載された禁止事項や退去条件を再確認し、法的根拠を明確にする

- 問題行為の記録:騒音などの迷惑行為がある場合、日時や内容を正確に記録し、録音録画などの客観的な証拠を記録します。

このような準備は、裁判は当然のこと、交渉でも必要です。

2)交渉の段階で立ち退きさせるのがベスト

いくら入居者側に落ち度があるとしても、下手に出て自ら出て行ってもらうように持っていくのがベストです。

裁判手続きで入居者を追い出す強制退去はどうしても時間と費用がかかります。

追い出さないといけないような入居者ですから、訴訟手続きも機敏に対応してくれることは望みが薄いです。

そうすると、また時間が無駄にかかってしまいます。

3)早めに弁護士に相談する

交渉と訴訟の専門家である弁護士に相談することが大切です。

相談のタイミングは、できる限り早くがベストです。

弁護士であれば、目的を見据えたうえで、どのようにすればいいのか柔軟に動きながら、最悪の強制執行も視野に入れて動くことができます。

ご自分で対応したとしても、入居者がすんなり出て行ってくれそうもないなと思ったら、弁護士に相談してください。

7.立ち退きの強制執行を行う際の注意点

最後にとても重要な注意点をお伝えします。

1)勝手に鍵交換や荷物撤去をしてはいけない

いくら入居者が悪くて、立ち退きに応じない場合でも、以下のようなことを法的な手続きをとらずにやってはいけません。

- 鍵交換:

賃借人が家賃を滞納している場合など、賃貸人が無断で鍵を交換し締め出す行為。 - 無断での家財撤去:

賃借人が夜逃げした場合などに、賃借人の同意なしに部屋内の家財道具を処分する行為。 - 執拗な督促や圧力:

賃借人宅へ「出ていけ」と繰り返し訪問したり、電話で圧力をかける行為。 - 張り紙:

玄関に「家賃払え」などの張り紙を貼る行為。

これを法律用語で「自力救済の禁止」といいます。

これらの行為は、違法になってしまい、こちらが損害賠償請求などをされてしまいます。

絶対にやめましょう

2)強制執行の実施当日にも入居者が居座っている場合がある

強制執行の実施当日であっても、最後まで抵抗して居座り、「人でなし」などと怒鳴り続けたという事案もあります。

私はそのような事案に立ち会ったことはありません。

滅多にないと思います。

- 借主が立ち退きを拒否して現場で居座る場合

- 借主はいないがゴミ屋敷になっていた

借主が抵抗しても、執行官らが対応してくれます。

ゴミ屋敷になっている場合は、その補助をしてくれる業者がいれば問題ありません。

執行官との事前協議をしっかりしましょう。

8. 弁護士へ依頼するメリットと判断基準

自分で対応するのと弁推しに依頼する場合、それぞれのメリット・デメリットを比較します。

デメリットは、弁護士費用がかかることです。

事案によって異なりますが、30万円~100万円ほどかかります。

対するメリットは、自分が専門でないことを代理でやってくれることを考えること、速やかに退去させられることです。

費用対効果で考えると、このメリットが非常に大きいため、「厄介な入居者だ」と感じられたら、弁護士への依頼がおすすめ。

自分でやっていると1年経っても追い出せないなんてことになると、本来得られるはずの賃料など損失が膨らんでいきます。

弁護士へ依頼して速やかに解決し賃料を得る方が良いでしょう。

弁護士の選び方は、複数の弁護士に相談して決めるのがいいでしょう。

自分に合っている方を選んでください。

9. よくある質問

1)強制執行で回収できなかった家賃の取り扱いはどうなる?

入居者に支払い義務は残ります。

ですが、お金のない人からお金を取るのは不可能ですし、現実的に回収は困難です。

ですから、すこしでも早く出て行ってもらうことを優先しましょう。

2)入居者が行方不明・失踪していたらどうする?

入居者が失踪していない場合は、親族に連絡がつくなら連絡して明け渡してもらうように依頼しましょう。

親族に連絡がつかない、連絡できるが対応してもらえないとなると、訴訟をせざるを得ません。

まとめ

強制退去についてまとめます。

強制退去(立ち退きの強制執行)とは、入居者が自主的に退去せず、裁判所の力を借りて明け渡しを実現する手続きです。多くは交渉で解決されますが、どうしても立ち退かない場合には訴訟を経て強制執行が行われます。

強制退去が認められる主な3つのケースは以下の通りです:

- 重大な契約違反(例:3か月以上の家賃滞納、近隣トラブル、無断転貸・増改築等)で信頼関係が破壊された場合。

- 老朽化などの正当事由がある場合(例:築40年を超える木造建築など安全性の問題)。

- 法定再開発(道路拡張など)による立ち退き。

強制退去までの主な手順は11段階に及びます:

- 内容証明郵便の送付 → 2. 契約解除の意思表示 → 3. 裁判提起 → 4. 第1回期日 → 5. 継続審理 → 6. 証人尋問 → 7. 和解の提案 → 8. 判決 → 9. 判決確定 → 10. 強制執行申立て → 11. 断行日(荷物搬出・明け渡し)

期間の目安としては、判決まで最短60日、強制執行までさらに40日程度、最速で約3か月強で実施可能とされています。

費用については、訴訟印紙代(5万円〜)、弁護士費用(30万円〜)、執行費用(7万円〜)、荷物保管料(30万円〜)などがかかり、原則として入居者負担ですが、実際には回収困難なケースも多く、貸主が負担する場合も少なくありません。

スムーズな退去のためのコツとしては、

- 証拠収集(契約書、迷惑行為の記録等)を事前に行うこと、

- 交渉で円満解決を目指すこと、

- 早期に弁護士へ相談することが重要です。

また、**自力救済(勝手な鍵交換や荷物撤去、張り紙等)**は違法であり、損害賠償リスクがあるため、必ず法的手続きを踏む必要があります。

弁護士へ依頼するメリットは、時間・精神的負担の軽減と、確実な解決にあります。厄介な入居者に対しては、費用対効果を考慮して、専門家に任せるのが望ましいです。

地主様向け / 貸主様向け / 顧問契約

地主様向け / 貸主様向け / 顧問契約