- 最終更新:

賃貸の騒音トラブルで強制退去させる6つの手順!条件と警告文も紹介

騒音トラブルをおこす入居者に困っていてどう対応していいかわからない。

できれば、穏便に退去してもらいたいとお困りかと思います。

本記事では、騒音トラブルをおこす入居者を強制退去させるためにはどうするのか、その手順、警告文例、裁判に発展した場合の流れを解説します。

【この記事でわかること】

- 騒音トラブルで強制退去させられる3つの条件

- 契約書に騒音禁止条項があること

- 受忍限度を超える騒音であること

- 警告しても改善されないこと

- 騒音トラブルで入居者を退去させるまでの手順と流れ

- 騒音トラブルは放置せず速やかな対応が望ましいこと

- 貸主に知ってほしい騒音トラブルに関する判例と注意点

- 騒音トラブルの予防策

- 騒音トラブルに役立つ不動産管理会社と弁護士の活用法

なお、立ち退き通知、裁判の流れについて知りたい方は、「立ち退き通知〜裁判までの流れ・進め方と期間!裁判費用も併せて解説」をご覧ください。

目次

1.賃貸の騒音で強制退去させられる3つの条件

賃借人が騒音をたてて他の入居者に迷惑をかけている場合において、強制的に出て行ってもらうためには3つの条件があります。

1)契約書に騒音禁止条項があること

賃貸借契約において互いの権利義務を定めているところ、賃借人の義務内容に騒音をたててはいけないということが含まれていることが原則として必要です。

「騒音」という言葉ではなかったとしても、他の入居者への「迷惑行為を禁止する」などの記載でも大丈夫です。

迷惑行為の中には当然騒音も含まれており、借主が禁止事項をしたという事実が認められるからです。

賃貸借契約書には、通常この類の定めがあります。

例えば、国土交通省の賃貸住宅標準契約書には、別表第1、四、「大音量でテレビ、ステレオ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと。」とあります。

自身が賃貸契約の際に結んでいる契約書を確認してみてください。

2)「受忍限度を超える」騒音であること

「騒音」とは、不快な音をいいますが、どの程度不快であるかは、人によって感じ方が異なります。

音に過敏すぎる賃借人が、多少の音でクレームをいってくるというケースも結構あります。

子どもが走るなどのちょっとした生活音は共同住宅においては仕方ありません。

ですので退去を求めるには、騒音がたんなる生活音を超えて、受忍できない程度のものであることが必要です。

これを法律としての用語では、客観的に「受忍限度を超える」騒音と表現します。

その1つの基準となるのが音の大きさ(デシベル)で、具体的には、以下の通りです。

- 昼間:55dB以上

- 夜間:45dB以上

環境基本法に基づく騒音基準で専ら住居に要する地域の基準となる数値です。

3)警告しても改善されないこと

「受忍限度を超える」騒音を出したとしても、1回きりで強制退去というわけにはいきません。

何度も注意したにもかかわらずやめない場合で、3回以上警告・注意しても改善がみられない場合に、いよいよ退去させられる状況になります。

警告の仕方などは、次の章で詳しく述べていきます。

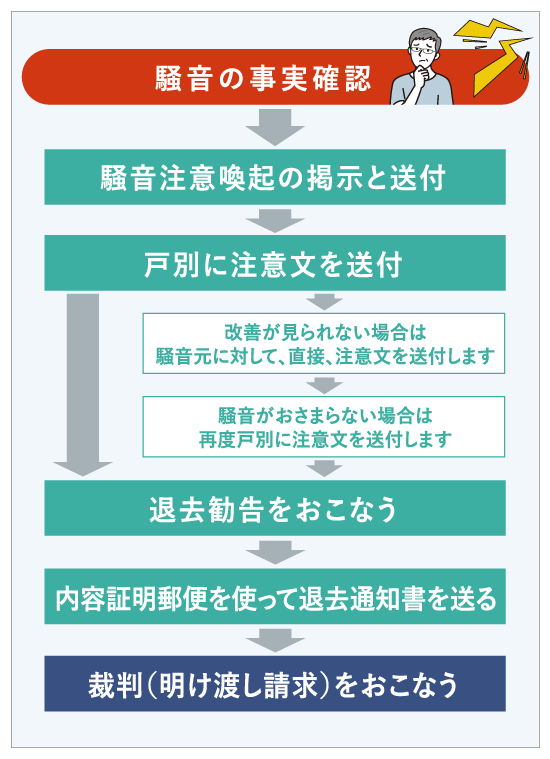

2.騒音で入居者を退去させるまでの6つの対応手順・流れ

それでは騒音で入居者を退去させるまでの手順・流れを解説します。

なおこれらの対応は、他の住民の不満が募らないよう、速やかに行うことが大切です。

また、多くのケースでは退去勧告までのところで話をつけ、退去させられますし、大家様にとっても退去者にとってもそれが望ましいです。

ですから、裁判はあくまで最終手段のような位置付けで考えておくと良いでしょう。

1)騒音の事実確認

まず騒音の事実を確認してください。

騒音の被害を訴えている入居者から、以下のような情報を詳しく聞き込みします。

- 何時ころ

- どのような音が

- どれくらいの音量で

上記のような質問を通して、具体的に騒音がどのようなものであるかを確認しましょう。

先ほども述べましたが、ちょっとした生活音を騒音だと申告する人がいます。

この場合は、それは我慢してもらわないといけない程度であることを説明する必要があります。

できれば、騒音主の反対側の隣人など、周りの人にも併せて聞き込みをすると無難です。

2)騒音注意喚起の掲示と送付

騒音の事実がある場合に、明らかに受忍限度を超えるといえない場合は、マンションの掲示板に注意文を掲示します。

また、騒音元だけでなく、全員に丁寧な注意喚起文を送付しましょう。

こうすることで穏便に収束させることができます。

注意文例

【騒音に関するお願い】

ご入居者様

平素より当物件の管理にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

さて、最近、入居様より騒音に関するご相談をいただいております。 生活音などは日常生活において避けられない面もございますが、特に夜間や早朝の時間帯につきましては、音量等に十分ご配慮いただき、皆さまが快適に生活できる環境づくりにご協力をお願いいたします。

なお、本書面は、入居者様全員に送付させていただいております。

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

今後とも、良好な住環境の維持にご理解とご協力を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

令和〇年〇月〇日

3)戸別に注意文を送付

①改善が見られない場合は、騒音元に対して、直接、注意文を送付します。

注意文例

【騒音に関するお願い】

○○号室 ご入居者様

平素より当物件の管理にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

さて、居住者様より、貴室から発生する騒音に関してご相談をいただいております。 生活音はある程度避けられないものではございますが、特に夜間や早朝の時間帯における大きな音は、近隣の皆さまの生活に支障をきたしております。

つきましては、他の入居者様へのご配慮として、今後騒音を控えていただき、静かな生活環境の維持にご協力いただきますよう強くお願い申し上げます。

何卒ご理解とご協力をいただけますよう、重ねてお願い申し上げます。

令和〇年〇月〇日

②騒音がおさまらない場合は再度戸別に注意文を送付します。

最初の警告文より強めの文言で送付します。

警告文例

【騒音に関する警告】

○○号室 ご入居者様

平素より当物件の管理にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

先般、騒音について改善のお願いをいたしましたが、その後も騒音が継続しているとの報告が複数の居住者様より寄せられております。

度重なるお願いにもかかわらず改善が見られない場合、契約違反として管理規約に基づき、さらなる措置を講じる可能性がございます。

他の居住者様が快適に生活できるよう、直ちに騒音を止めていただくよう強く要請いたします。

早急な改善を求めます。

令和〇年〇月〇日

4)退去勧告をおこなう

強めの警告をしたにもかかわらず改善しない場合は、賃貸借契約書を解除する旨の内容証明を送付します。

警告文例

【騒音に伴う契約解除の警告】

○○号室 ご入居者様

平素より当物件の管理にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

再三の騒音改善要請にもかかわらず、状況に改善が見られず、依然として騒音に関する苦情が多数寄せられております。

これ以上の改善が見られない場合、貴室との賃貸借契約を解除することを検討せざるを得ません。

つきましては、本書を最終警告とし、直ちに騒音を停止いただくとともに、居住者の皆様が快適に過ごせる環境を守るため、即刻対応いただきますよう強く要請いたします。

なお、本件に関する対応が見られない場合、法的措置を含む契約解除手続きを開始させていただくこととなりますので、あらかじめご承知おきください。

令和〇年〇月〇日

5)内容証明郵便を使って退去通知書を送る

賃貸借契約書を解除する警告をしたにもかかわらず、おさまらないとなれば、いよいよ賃貸借契約書を解除するので立ち退くよう内容証明を送付します。

【賃貸借契約解除および退去の通知】

○○号室 ご入居者様

平素より当物件の管理にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

度重なる警告にもかかわらず、貴室における騒音問題の改善が一向に見られない状況が続いております。

つきましては、管理規約および賃貸借契約書に基づき、本通知をもって貴室との賃貸借契約を解除いたします。

契約解除に伴い、〇年〇月〇日までにお部屋を明け渡し、退去いただくようお願いいたします。

令和〇年〇月〇日

6)裁判(明け渡し請求)をおこなう

賃貸借契約書を解除し期日までに立ち退くように要請したが聞き入れられない場合には、裁判による明け渡しを求めます。

騒音によって賃貸借契約書を解除し明け渡しを求める裁判において、騒音が受忍限度を超えていることを立証しなければなりません。

騒音計による計測結果、録音録画、他の入居者の証言などが必要です。

立ち退き通知、裁判の流れについては、「立ち退き通知〜裁判までの流れ・進め方と期間!裁判費用も併せて解説」にて詳しく説明していますので、ご覧ください。

3.騒音の苦情を放置するのはNG!5つのリスクとは

騒音の苦情があれば速やかな対応をしましょう。

クレームは放置するとクレームが悪質に変わる、クレームを言わないで退去する入居者が出るなどが起きてしまいより問題が大きくなります。

例えば次のようなリスクが起きます。

- 他の入居者の退去

- 空室リスク

- 対応が遅いことにより苦情が大きくなる

- SNS、口コミなどでのネット上での評判低下

- 入居者間の「仕返し」で騒音がよりひどくなる

苦情の対応は速やかにすることが基本です。

4.騒音の退去トラブルで裁判まで発展した場合にかかる費用と期間

賃貸借でのトラブルが裁判まで発展する場合、費用と時間がかかることは避けられません。

どれくらいの期間、費用がかかるのかを解説します。

1)裁判にかかる費用

騒音で退去を求める訴訟を提起する場合、裁判所に払う費用と弁護士費用がかかります。

裁判所に払う費用はざっくり10万円くらいです。

裁判所に払う費用のうち、印紙代は訴額に応じて高くなり、訴額は固定資産税評価額を基準にしています。

詳しくは、裁判所ホームページをご確認ください。

弁護士費用は、事務所によって異なりますが、ざっくり100万円といったところです。

2)裁判にかかる期間

騒音で退去を求める訴訟にかかる期間は、1年半~2年といったところです。

事案によって異なりますが、訴訟しなければならない状況であるということは、相手が訴訟されたからすんなり出て行くということは少ないでしょう。

「騒音は出していない、騒音は受忍限度を超えていない」などの相手の反論が予想されます。

裁判では主張立証を丁寧にしていくことになり、相手の対応が遅くても相手の主張立証を待つことになりますので、上記の時間がかかります。

日本の裁判はとにかく時間がかかります。

5.貸主が知るべき騒音トラブルに関する判例と注意点

貸主の読者様にとって参考になりそうな騒音トラブルに関する判例と勝訴するためのポイントを解説します。

1)貸主側が騒音入居者を退去させた成功事例

東京地方裁判所(令和4年12月8日)

事案の概要:

言い争いの声がひどい、怒鳴り声がひどい、ヘッドホンをしても聞こえてくるとの申告が3度あり、そのたびに注意を促した。

そして、騒音の改善がされなければ本件賃貸借契約を解除する旨の通知を行ったが、改善がないため、本件賃貸借契約を解除する旨の通知を行った。その後も、騒音は続き、注意をするも改善はなかった。

結果:

上記騒音は、単なる生活音にとどまるものとは到底いえず、本件物件の他の居住者において受忍し難い程度にまで及んでいるといわざるを得ない。

賃貸借契約書の条項にいう「共同生活の秩序を著しく乱すもの又は、近隣に著しく迷惑をかけるもの」に当たるというほかないものというべきである。

貸主と借主との間における本件賃貸借契約の基礎となるべき信頼関係は、遅くとも令和4年8月には破壊されるに至ったものと認められ、通知書が到達したことにより、本件賃貸借契約は有効に解除され、終了したものと認められる。

東京地方裁判所(令和5年11月20日)

事案の概要:

本件建物の一部を叩いたり、叫んだりして騒音を出し続けたほか、隣室の入居者に対して暴行を働き、逮捕されるなどしており、本件建物が入っているビルの他の居住者の生活の平穏や、居室の所有者が新たに賃借人を募集する行為を妨げていたということができる。

これらの行為は、本件賃貸借契約書12条7号に違反するとともに、17条2号、5号及び7号に該当する行為であり、その態様とそうした行為が長期間に渡り継続していることに照らせば、仮に404号室の入居者がかつて被告に対して何らかの嫌がらせ行為を行っていたとしても、原告と被告との間の信頼関係を破壊するものであるということができる。

結果:

賃貸借契約書は終了しており明け渡しが認められる。

2)勝訴するためのポイント

上記2つの事案を見て分かっていただけると思いますが、騒音あり→改善の注意は、何度も繰り返されています。

3、4度はこれがないと退去させられることはできません。

また、本件事案では、近隣の複数の入居者から申告があり、録画データ、録音データが提供され、警察を呼んだなどの事実も明らかになりました。

ここからいえることは、次の2つです。

- 騒音→注意を繰り返すこと

- 騒音といえる証拠がそろっていること

訴訟を起こす前にこれらを確認してください。

6.賃貸オーナーのための騒音トラブル予防策

ここまで解説してきたように、騒音トラブルが起きてから退去させるまでの対応は非常に手間がかかります。

そのため、そもそも騒音トラブルが起きないように予防策をはっておくことも重要となります。

騒音トラブルは多少なりとも発生するのですが、予防するにはどうしたらいいのでしょうか。

1)入居前の審査段階でトラブルを防ぐ方法

騒音トラブルを起こす人は、これまでも問題を起こしているでしょう。

そのような方を入居させないことが大切です。

- 契約審査の段階で全物件の退去理由を確認する

- 引っ越し頻度が多い人は審査を厳重にする

- マンションの管理規約を充実させ確認させる

- 周辺の住民属性を合わせるー子どもの有無など

- 生活スタイルの全く異なる人をいれないー夜中に仕事をする人など

トラブルメーカーが入居するととても手がかかり面倒が起きます。

入居させないというのがもっとも適切です。

2)既存入居者への騒音トラブル防止対策

生活音は少なからず発生しますし、程度問題です。

また、防音対策のために、一般的な対策をしているのに、それを超えて費用をかけるということは難しいでしょう。

お金や手間をかけずに騒音トラブル対策として着手できることとして、以下のような方法があります。

- 共用部への掲示や定期的な注意喚起

- 管理会社との連携体制を整える

- 共用部分に音声を拾う防犯カメラ設置

また、この程度の音は我慢するべき、これ以上の音は出してはいけないということを掲示するなどして入居者への理解と協力を求めることも大切です。

7.騒音トラブル解決に役立つ専門家の活用法

大家さんが直接対応するのは問題が大きくなりやすく、大家さんにとってもとても大変な作業です。

専門家に任せるのがいいでしょう。

1)不動産管理会社に依頼すべきケースとその選び方

大家様自身で賃貸の管理をされている場合は、これを機に不動産管理に任せることを検討してみてください。

不動産管理会社に管理をお願いしていると、騒音トラブルが発生したときに騒音の確認、騒音の注意喚起や騒音元への注意をしてくれます。

不動産管理会社に任せると、大家さんが紛争の渦中に入ることなく、とても面倒な作業を任せることができて安心です。

ですが、不動産管理会社は大家さんに代わって騒音元と交渉することができません。

不動産管理会社を通じて、2度程度注意をしたにもかかわらず、改善が見られないという場合は、騒音元を退去させることを検討しなければなりません。

そうすると次に解説する弁護士に相談することをおすすめします。

一般的に騒音トラブルはそれほど大きな問題とならずに収束している例が多いです。

ですから、不動産管理会社に任せてなんとかなることが多いでしょう。

2)騒音トラブル解決で弁護士に依頼する3つのメリット

不動産管理会社または自分で対応して、2度程度注意をしたが改善が見られない場合は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。

騒音トラブルを専門の弁護士に依頼すると3つのメリットがあります。

- 相手との交渉を任せられる

- 専門的な第三者が入ることで入居者間の対立を回避できる

- 騒音の証拠集めにも協力してくれる

- 交渉から裁判、強制退去まで任せられる

相手と交渉するのはストレスですし、骨が折れる作業です。

これをまるっと任せつつ、裁判を見据えて交渉できるのは弁護士だけです。

専門の弁護士が第三者として入ることで、入居者間の対立構造が生まれにくくなります。

まとめ

賃貸住宅の騒音トラブルの対応と入居者を強制退去させる流れを纏めます。

騒音トラブルで入居者を強制退去させるには、以下の3条件が必要です。

➀契約書に騒音禁止条項が記載されていること

②騒音が「受忍限度」を超えていること

③警告しても改善されないこと

騒音で退去させるまでの手順は以下の通りです。

①騒音の事実確認(具体的な音量・時間帯などを把握)

②掲示や全戸送付で穏便な注意喚起

③騒音主への個別注意(改善されない場合は警告)

④退去勧告(契約解除の最終警告)

⑤内容証明郵便で退去通知送付(契約解除の通知)

⑥裁判による明け渡し請求(騒音の立証が必要。約1年半~2年、裁判費用約110万円程度が必要)

騒音の苦情を放置すると、他の入居者の退去、空室増加、評判低下、入居者間の報復などリスクが大きくなるため速やかな対応が重要です。

裁判例から勝訴するためのポイントは、次の通りです。

・複数回の警告とその証拠が必要。

・客観的な騒音の証拠(録音・録画など)の収集が重要。

トラブルを防ぐには、入居審査時に退去理由を確認したり、入居者の属性を揃えたり、共用部への注意喚起や防犯カメラの設置などが効果的です。

また、トラブルが深刻な場合は、不動産管理会社や弁護士など専門家に依頼すると、証拠収集や交渉が円滑になり、入居者間の対立も避けられるため推奨されます。

円満かつスピーディーに騒音トラブルが解決するお役に立てば幸いです。

地主様向け / 貸主様向け

地主様向け / 貸主様向け