- 最終更新:

立ち退き通知〜裁判までの流れ・進め方と期間!裁判費用も併せて解説

借主に出ていってほしいが、簡単には出ていってくれそうもない。

そこで、裁判も検討しようかとお考えかと思います。

本記事では、立ち退きの全体像をお伝えし、裁判から強制執行までの手続きの流れ、費用、スムーズに解決するコツを解説します。

【この記事でわかること】

- 立ち退きの全体の流れ

- まずは交渉で立ち退いてもらうことを目指すべきであること

- 立ち退きの通知から裁判、強制執行までの流れ

- 裁判に踏み切る分水嶺は交渉合意が難しかを考慮しつつ、裁判にかかる費用と立ち退き料を比較すること

- 立ち退き裁判にかかる費用とその弁護士費用

- 裁判の勝率を高める正当事由

- 裁判をスムーズに進めるには、不備ない訴状の提出と証拠化

- 裁判に発展させない解決の3つのコツ

- 早めの弁護士相談

- 正確かつ丁寧な説明

- 相手の立場を考慮した譲歩

- 弁護士に依頼するメリット3つ

なお、立ち退き交渉のコツについて知りたい方は、「オーナー必見!築40年アパート立ち退き交渉のコツと立ち退き料相場」をご覧ください。

目次

1.立ち退きの流れの全体像と基礎知識

前提として、借主に立ち退きしてほしいと思った時に、いきなり「裁判」ではありません。

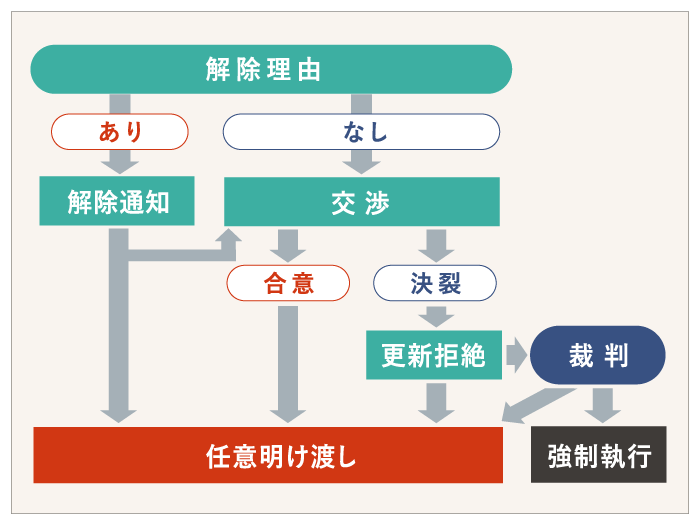

通知を送り交渉するなどして、努力しても合意できなかった時に、はじめて裁判をします。(下図をご覧ください。)

まずは交渉でなんとかするということを検討ください。

1)【前提】立ち退き交渉で合意するのが理想

前提として、裁判手続きを利用するのではなく、交渉で合意するのが得策です。

貸主にとってだけでなく、借主にとっても都合が良いです。

裁判手続きをする場合、時間・費用がかかります。

裁判手続きをするとなると、一般的に弁護士に依頼することになりますから弁護士費用もかかります。

さらに、裁判手続きは、裁判所が判断するというこちらではコントロールし難い不確定要素が入ります。

そのつもりで、全体の「流れ」を把握していただくと良いかと思います。

2)立ち退き裁判とはどんなもの?

立ち退きの裁判とは、裁判所(裁判官)が、両者の言い分とその証拠を確認して、法律に基づいて立ち退きの成否を決める手続きです。

具体的には、以下のようなことを争点に争うことになります。

- 契約更新をしない正当事由があるか否か

- 立ち退き料の必要性とその額

- 入居者の契約違反があるのかとその程度

裁判は時間と費用がかかるため、積極的に利用する手続きではありません。

ですが、もっとも大きな問題は、裁判所(裁判官)が、自分が合理的だと思う結論を決めることが出来るという点です。

2.【ステージ①】立ち退きの通知〜裁判までの流れと期間

先ほどの図を使って、裁判開始までの具体的手順を解説します。

1)立ち退きの通知をおくる

相手に対して立ち退いてほしいという旨の通知の連絡をします。

借主側に解除理由がある(賃貸借契約を債務不履行で解除することができる)ケース、あなたの都合で立ち退いてほしい(正当事由があるとして契約を更新しない)ケースのいずれかによって異なります。

①オーナー(あなた)都合で立ち退いてもらう場合

1つ目は、オーナーであるあなたの都合で立ち退いてほしいケース。契約の解除理由がないということです。

この場合は、借主に対して、契約を更新しないので立ち退いてほしいという連絡をします。

ですが、ストレートにこちらの都合を書いてしまうと、相手(借主)は「何を勝手なこと言っているんだ」となります。

理由はおなじであっても、相手に配慮した言い方、書き方にしてください。

なお、土地ではなく家を貸している場合は、契約満了1年~6ヶ月前までに内容証明郵便で「契約更新しない」通知を送る必要があります。

それを見越して、貸主の準備期間も長くするためにも、1年以上前に動きましょう。

②借主側に解除理由がある場合

家賃を3ケ月連続で滞納している、無断で他人に転貸しているなどの解除理由がある場合は、契約を解除する連絡をして明け渡しを求めます。

更新しない旨の通知ではなく、その通知の前に立ち退きを打診するイメージです。

明確な解除理由があっても、立ち退いてもらえない場合は交渉となります。

2)交渉を開始

借主に対して、立ち退いてほしいと相談をしましょう。

まずはお願いベースであるような進め方の方が望ましいでしょう。

目的はすんなり立ち退いてもらうことであるということを忘れずにしてください。

交渉をしていると腹が立つ事もありますが、決して腹を立ててはいけません。

2)決裂したら更新拒絶通知を送り再度交渉

契約満了の6ヶ月近くになったら、契約を更新しない旨の通知を送ります。

すでに立ち退きを打診しているので相手が驚くことはないでしょう。

法律上の定めに従って、契約を更新しない通知を送ることを予め伝えても良いでしょう。

再度交渉による立ち退きを進めます。

3)合意または法的手続きへ

借主が立ち退くことに合意できた場合は、合意書を必ず作成してください。

また、合意書の内容もとても重要で、次の内容を定めます。

- 賃貸借契約を終了させる日

- 明け渡しの日

- 残置物の処分

- 敷金返還について

なお、合意書の内容に不備があると後々争いになり、せっかく交渉で合意したのに立ち退きが困難となります。

その紛争を回避するために、合意書作成は弁護士のレビューを受けることをお勧めします。

合意できなかった場合は、法的手続きを検討します。

3.【ステージ②】立ち退き裁判になってからの流れと期間

任意での立ち退きに努力したものの合意できなかった場合、あまりに高額な立ち退き料を要求された場合などは裁判を進めます。

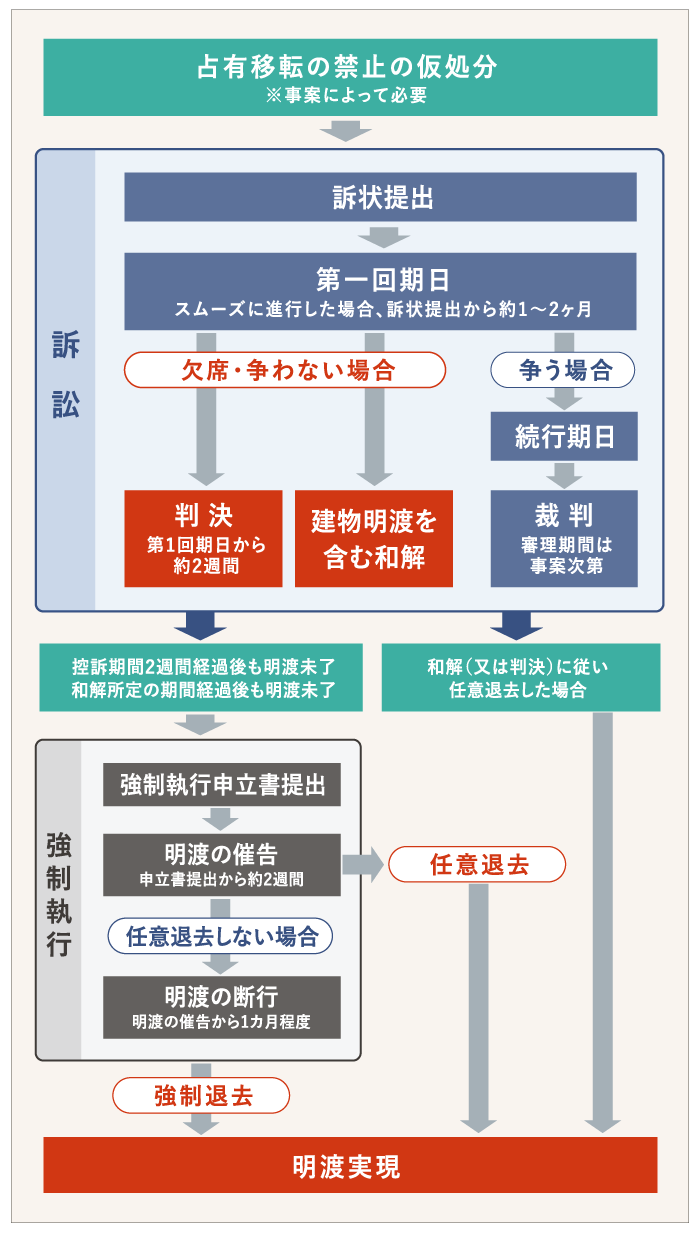

1)占有移転禁止の仮処分を検討する

建物明渡の訴訟を提起して勝訴したにもかかわらず、借主とは別の人が住んでいたなどの場合には、強制執行ができなくなります。

なぜなら、原則として、判決はその被告となっている人にしか効果がないためです。

ですから、次のような場合には、占有移転禁止の仮処分をした方がいいでしょう。

- 貸した人と異なる人、会社が使っている

- 複数の表札がある

- 見知らぬ人、不特定多数の人が出入りしている

- 賃借人に連絡が取れない

敗訴判決に腹を立てて、別の人に貸して出ていくといった人も稀におられます。

2)裁判所に訴状を提出する

裁判を提起する場合は、裁判所に訴状等の書類と費用を提出します。

裁判所のホームページに訴状等の書類及び費用が記載されています。

また、建物明渡請求についての訴状及びその記載例についても、裁判所ホームページに記載されています。

参考にしてください。

3)第一回期日

訴状を提出すると第一回口頭弁論期日が指定されます。

裁判所の都合によってこのスケジュールはマチマチですが、訴状を提出して約1ケ月半後ぐらいに指定されます。

提出した訴状に不備があった場合は、不備を訂正する手続きが必要です。

その分、第一期日が遅くなってしまいます。

第一期日において、相手が出席した場合にその場で和解をするという場合もあります。

相手がなんらの反論もなく欠席した場合、相手が争わない場合は、審理を終了して立ち退きを認める判決が下る可能性があります。

4)続行期日、裁判が継続する

相手が争う姿勢を示した場合は、裁判を継続します。

両者の都合を聞いて、第一期日から1ケ月~2ケ月後を目安に、第二回期日が指定されます。

何度か期日を経て審理をしていき、判決が下されます。

なお、訴訟においても、1度か2度は和解をする機会があります。

なぜなら、判決よりも和解による解決の方が、紛争解決の手段として適切であるからです。

裁判所から何度か和解を勧められることになります。

4.【ステージ③】判決・和解から強制執行の流れと期間

判決、和解によって、相手が立ち退いてくれたら良いのですが、それでも立ち退かない場合は、強制執行を検討します。

1)強制執行申立書等を提出する

物件の所在地を管轄する地方裁判所の執行官に対して、強制執行申立書等必要書類を提出します。

建物明渡訴訟を提出した裁判所と異なる場合がありますから注意してください。

判決が出た裁判所において、判決書に執行文を付けてもらい、判決書を相手に送付した証明書をもらう必要があります。

2)執行官との打ち合わせ

建物明渡の強制執行は、執行官が占有者を排除し、あなたに引き渡す手続きです。

家財道具などを移動させる引っ越し作業が必要です。

場合によっては、相手が抵抗することもあります。

それらを踏まえて事前に打ち合わせをする必要があります。

その際に、相手に明け渡しの催告をする日を決めます。

明け渡しの催告とは、強制的に追い出す前に、1ケ月あげるから出ていって欲しいと連絡をするものです。

この催告をもって、諦めて出ていくという場合もあります。

強制執行の申立てにかかる費用はそれほど高額ではありません。

しかし、家財道具を持っていく費用、それを補完する費用なども負担しなければならず、20万円~50万円ほどかかってしまいます。

申し立てに必要な書類、記載例、その費用などは、裁判所ホームページを参考にしてください。

3)明渡しの断行

建物明渡の強制執行は、執行官が占有者を排除し、あなたに引き渡す手続きです。

家財道具などを移動させて、相手がいたならば退去させます。

ここでの注意点は、引き渡しを受けた時点で鍵を交換しておくことです。

借主が合鍵を作っていて、明渡の断行の後に、入ってくるということも考えられます。

次の入居者に害を与える不安もあります。

4.裁判と交渉の比較と裁判を決断する判断基準

冒頭で述べた通り、立ち退き問題はむやみに裁判に発展させず、交渉の段階で解決させるのがベストです。

交渉がどうしてもまとまらない場合に裁判を徐々に視野に入れていくイメージです。

そこで、交渉がなかなか上手くいっていない場合に、どのような状況であれば、裁判に進めるのがよいのか判断基準を解説します。

1)裁判を検討したほうが良いケース

裁判を検討した方が良いケースは、交渉で合意に至ることが難しい場合です。

例えば、

- 相手が一貫して立ち退かない姿勢を貫いている

- 相手の言い分が二転三転している

- 相手がすぐに感情的になり交渉にならない

- 相場をはるかに超える立ち退き料を請求されている

これらの場合は、交渉に時間をかけても無駄な可能性があり、速やかに裁判手続きに進めることが望ましいでしょう。

3章で解説しましたが、裁判手続きにおいても、和解をするタイミングがありますから、裁判上の和解で終わる期待も持てます。

2)裁判に踏み切る前に確認すべきポイント

合意が難しいから裁判手続きへ進めるというのはわかるけれど、裁判手続きには期間と費用がかかります。

それらを含めた費用対効果を考えることが大切です。

裁判にかかる費用と時間>立ち退き料(借主が納得してくれる金額)

どしても合意ができそうではない場合に、最終手段があります。

それは、高額の立ち退き料を払うから立ち退いてほしいということです。

裁判手続きにかかる費用+妥当な立ち退き料+αを提示して、いまならこの額を払うから出ていってほしい。

さもなくば訴訟手続きを進めるし、訴訟手続きにおいてはこの立ち退き料は払わないと伝えます。

その立ち退き裁判の費用というものを、次章で解説します。

5.立ち退きの裁判の費用

立ち退きの裁判にかかる費用は以下です。

| ケース | 費用相場(弁護士なし) | 弁護士費用相場 |

|---|---|---|

| 交渉で決着 | 立ち退き料 | 着手金と成功報酬合わせて100万円程度※ |

| 裁判で決着 | 印紙代数万円程度 切手代6,000円程度 立ち退き料 |

裁判にかかる着手金 上記に加えて+30万円程度※ |

| 強制執行で決着 | 上記に加えて 執行文付与300円 送達証明書150円 予納金6万円 執行補助者30万円 鍵の交換3万円 |

上記に加えて20万円程度※ |

※家賃滞納による立ち退きの場合を除く

裁判をすることじたいにかかる費用はそれほど高くありません。

立ち退き料、弁護士費用、強制執行の場合の執行補助者の費用が高額になります。

立ち退き料を下げる、裁判の勝率を上げるためにも、正当事由が大切になります。

6.立ち退き裁判の勝率を高める「正当事由」と判例解説

立ち退きの訴訟において、争点となるのは以下の3つです。

- 債務不履行による解除の可否

- 契約を更新しない正当事由の有無

- 正当事由を補完する立ち退き料の額

一般的に立ち退きで問題となる正当事由を解説します。

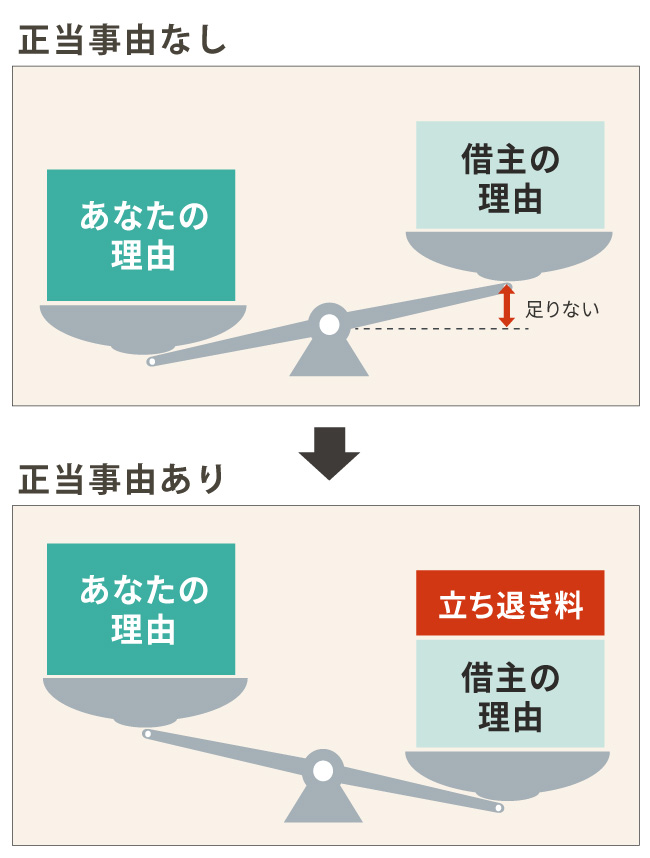

1)「正当事由」とは?裁判で認められる条件と基準

正当事由とは、賃貸借契約の更新をしないことが仕方がないという理由をいいます。

賃貸借契約は更新が前提とされていて、更新しないというのであれば、それが仕方ないという理由が必要となっています。

正当事由があるかどうかは、次の事情を総合考慮します。

- 借主、貸主がその建物を使用する事情

- 従前の経過、利用状況

- 立ち退き料の有無とその額

裁判において貸主側に有利となる事情は具体的に次のようなものです。

- 貸主がその不動産を使用する事情

- あなたが住む不動産が貸している不動産以外にない

- あなたの家族が住む

- 老朽化が進み倒壊のおそれがある

- 従前の経過、利用状況

- 度々家賃が滞納される

- 更新料の支払いがない

- 借主は転貸して住んでいない

上記の事情があると貸主側に有利に判断され、立ち退きが認められやすくなります。

2)「立ち退き料」とは?裁判で認められる基準

立ち退き料とは、正当事由を補完する要素です。

両者の事情を考慮して立ち退くのは仕方がないなとまではいえない場合に、立ち退き料を支払うことで補完されます。

裁判をする場合においては、立ち退き料を支払う意思があることを示し、おおむねこれぐらいまでだったら払うということを示します。

そうでないと、勝訴判決をもらったが払えない立ち退き料が示されたという問題になります。

また、立ち退き料はいくらかが重要です。

裁判所に算定根拠を示し、これぐらいが妥当であるはずという主張立証をしましょう。

3)貸主側が勝訴した裁判例

東京地方裁判所(令和5年1月13日)

事案の概要:

まず、借地権価格は、2,580万円と認定されました。

しかし、借地人は、ここに住んでおらず、建物を他人に貸していました。

また、土地の賃借期間は、70年間に及び、権利金や更新料の支払いがあったという事実がなかった。

結果:

立ち退き料1,500万円

コメント:

借主は、別のところに住みその土地を使用する必要が乏しいこと、長期間土地を借りて更新料等も払っておらず、十分な土地利用を果たせていることがあったため、一定の正当事由が認められました。

そのため、借地権価格からその正当事由が考慮されて大きく下がり、この立ち退き料となりました。

4)貸主側が敗訴した裁判例

東京地方裁判所(令和6年1月31日)

事案の概要:

マンションに、単身で居住しており、家賃は7万2,000円でした。

貸主は、本マンションは法令違反があること、老朽化で安全性が欠如しているため、建て替えが必要であるとして、立ち退き料250万円を支払うとして立ち退きを求めた。

借主は立ち退きに応じなかったため、貸主は訴えを提起した。

結果:

貸主に取り壊し後の具体的な計画がない。一方で、借主は、離婚後不安障害の治療をしており相談先が近隣にある。

また、法令違反、老朽化ともに建て替えまでは必要がない。

立ち退き料250万円を提示しているとしても、正当事由があるということはできない。

したがって、立ち退く必要はない。

コメント:

貸主が建物を使用する理由等がかなり小さいと評価されました。

一方で借主は、資力に乏しく病気もあったことで、建物を使用する必要があるとされました。

立ち退き料は、それらを補填するには足りないということです。

7.裁判をスムーズに進めるための事前準備と注意点

裁判をスムーズに進めることは、トータルの期間を削減するために重要です。

特に、家賃滞納による立ち退きの場合は、速やかに終了させることが大切です。

請求の原因、こちらの主張立証、相手の反論を見越した主張立証などを予め考えて、その準備をします。

訴状を不備なく提出することが重要です。

訴訟で主張する言い分も重要です。

裁判を「言ったもん勝ち」と思っている人がおられますが、全くそんなことはありません。

言ったとしてもそれを立証する証拠がなければ相手にしてもらえません。

6章で説明した正当事由を主張したら、それを立証する証拠を提出します。

ですから、交渉の段階において、裁判になったら証拠として提出できるように交渉内容を形に残しておいてください。

裁判は、裁判官に対して、いかに自分の主張が合理的であるかを説得する場です。

相手を見るのではなくて、裁判官を見て進行してください。

8.裁判まで発展させずに解決する3つのコツ

裁判せずに任意で解決するのが理想であると何度もお伝えしています。

そのコツをお伝えします。

1)早めに弁護士に相談

立ち退いてもらいたいと思った時点で弁護士に相談することをお勧めします。

これまで説明した流れを弁護士は把握しています。

先を見据えて、あなたの目的を達成するために、その時その時でベストな選択をアドバイスできるのは弁護士だけです。

2)立ち退いてもらう理由を正確かつ丁寧に伝える

借主もそこに住んでいて生活がありますから、立ち退いてほしいと言われて、簡単に立ち退くことは困難です。

たとえどれほど酷い借主であっても、もめないようにスムーズに立ち退いてもらうのがベストです。

丁寧に正確に対応してください。具体的には、以下のような内容を丁寧に説明します。

- なぜ立ち退いてもらいたいのか(正当事由)

- 支払い予定の立ち退き料

逆に、借主が「立ち退きたくない」と主張する場合は、形だけでもきちんと耳を傾けることも大切です。なお、自分のことだとついつい腹も立ってしまいますので、交渉を任せられる弁護士に依頼することも検討です。

3)相手の立場を考慮した譲歩条件を出す

3ヵ月連続で家賃滞納している、あきらかに正当事由があるという場合であっても、出ていって当然という交渉をしてはいけません。

相手に譲歩を示した条件を出しましょう。

例えば、以下のような譲歩案があります。

- 金銭的な譲歩案

- 立退料の増額

- 立ち退きまでの期間の家賃を無料にする

- 敷金の全額を返還する

- 時間的・条件的な譲歩案

- 退去時期の延長(季節や借主の都合に合わせて退去時期の調整してあげる)

多少の費用がかかっても、スムーズに速やかに立ち退いてくれるなら安いものです。

また、効果的な交渉のためには、「ドア・イン・ザ・フェイス」と呼ばれるテクニックも有効です。

「まず相手が明らかに断ると思われる条件で申し出をして、相手が断った後に譲歩をし、自分が本当の落としどころだと考えている条件で申し出をする」方法です。

9.立ち退きに強い弁護士に相談・依頼するメリット

立ち退き交渉を立ち退きに強い弁護士に任せるメリット

1)速やかな立ち退きを実現できる

賃貸不動産にとってもっとも重要な投資効率は上げることです。

立ち退きに強い弁護士に依頼することで、交渉から訴状の提出、強制執行まで迅速かつ正確な対応が可能です。

訴状等の書類に不備があると裁判所から是正が入り訂正する必要があります。

裁判所は提出した日に不備を伝えてくれるほど迅速性はありませんから、不備があればそれだけで時間をロスしてしまいます。

2)裁判外の解決も見込める

立ち退きが裁判外で解決できる可能性が上がります。

裁判による解決は時間と費用が掛かるためにできれば避けたい解決方法です。

立ち退きに強い弁護士に依頼することで、借主と冷静に話し合い、あらゆるカードを使いながら適切かつ柔軟な解決を図れます。

弁護士の立場からしても裁判外による早期解決が理想的解決です。

裁判になった方が弁護士費用が高くなるから裁判をするという弁護士もいるのかもしれませんので、注意してください。

3)交渉から明け渡しまでまるっと任せられる

立ち退き交渉から明け渡し完了までの対応はとても手間がかかりますし、借主との交渉は大変です。

立ち退きに強い弁護士に依頼することで、これら一連の流れをまるっと任せることが出来ます。

つらい交渉、手間のかかる対応をすべて任せることができ、ストレスから解放されます。

まとめ

立ち退きの交渉、裁判、強制執行までをまとめます。

まずは、交渉での立ち退きを目指します。

裁判を想定してかかる費用を考慮した立ち退き料を出すなどの最大限の譲歩も検討です。

ですが、埒が明かないとなれば訴訟をします。

不動産投資は時間が重要です。

訴訟は、事前準備をしっかりしてスムーズな進行をしてください。

訴訟をしても裁判上で和解の機会もあります。

早めに弁護士に相談することで、より早く、より安く解決できるかもしれません。

地主様向け / 貸主様向け / 顧問契約

地主様向け / 貸主様向け / 顧問契約